加入我们在坎特伯雷和在线的第八届年度MEMS节在肯特大学。开云体育主頁(欢迎您)开云体育app客服

我们邀请个人研究论文的摘要不超过250字,长度为20分钟,涉及中世纪和早期现代时期的任何主题。这项研究可能处于最早或最新的发展阶段。

我们也鼓励700字的摘要提出一个三人小组,介绍一个有凝聚力的主题或主题在中世纪或早期现代研究。

如果您有任何需求,请与我们联系memsfestival@gmail.com。

加入我们在坎特伯雷和在线的第八届年度MEMS节在肯特大学。开云体育主頁(欢迎您)开云体育app客服

我们邀请个人研究论文的摘要不超过250字,长度为20分钟,涉及中世纪和早期现代时期的任何主题。这项研究可能处于最早或最新的发展阶段。

我们也鼓励700字的摘要提出一个三人小组,介绍一个有凝聚力的主题或主题在中世纪或早期现代研究。

如果您有任何需求,请与我们联系memsfestival@gmail.com。

2月10日星期四,15名MEMS硕士和博士生在伦敦享受了一次特别的实地考察之旅,参观了三个令人兴奋的藏品,在那里,我们在专家策展人的指导下,参观了丰富的令人兴奋的肖像、虔诚的物品、上锁的信件和地图。劳拉·罗曼,一位MEMS硕士学生,在本周的博客中分享了她对这些遭遇的感想。

我们在菲利普·莫德画廊开始了这一天,即使是阴云笼罩的天空也无法改变菲利普·莫德与我们见面的热情,他向我们简要介绍了他的画廊以及他和他的研究团队策划的艺术作品。然后,他把我们交给了劳伦斯·亨德拉(Lawrence Hendra)悉心照料,亨德拉是美术馆的首席研究员,他向我们展示的画作的洞察力和知识令人难以置信。我们一开始就被平庸的人才出卖了双手和衣领福立奥兄弟的四幅肖像(见上图)。我们了解了男孩们拿着或穿着的各种珊瑚物品的相关性,以及他们的姿势和他们拿着的物品如何告诉我们他们的年龄和性格。然而,这幅画没有捕捉到的是其中一幅肖像下面一幅画的模糊轮廓,人们认为,在赞助人没有支付佣金或收集佣金后,艺术家在一幅旧委托画上作画!

在观看了可能是唯一一幅温斯顿·丘吉尔的现场画作后,我们的注意力被引导到画廊里我个人最喜欢的画作,迷人的,一个穿着白围裙的年轻女孩的肖像安东尼·范·戴克著。我倾向于认为,她侧身凝视的那种有分有分的恼怒中有某种喜爱之情,尽管,也许这只是我过于倾向于猜测,这幅画中描绘的女孩是范·戴克的私生女。不管事情的真相是什么,我想你会同意这是一幅真正精彩的画!

在这之后,在我们前往山姆·福格画廊之前,有一个短暂的喘息。在这里,我们遇到了很棒的Jana博士Gajdošová,他带我们参观了画廊,让我们亲身体验了画廊展出的各种圣髑盒和雕塑。看着一个迷人的圣塞巴斯蒂安木雕,这是一个令人兴奋的偏离标准,当Gajdošová博士告诉我们,剩余的箭卡在圣塞巴斯蒂安身体上的一些洞里,她展示了每一支箭都是为了适应每一个伤口,把其中一支箭移动到不同的伤口上!

在这之后,Gajdošová博士展示了一个迷人的圣物箱,里面是一个处女殉道者,当她告诉我们有时这样的圣物箱里会有一个孩子的头骨时,我再次着迷了。她迅速取下圣髑盒的顶部,给我们看里面是空的,这打消了我们的顾虑。

被允许与艺术和雕塑互动真是太棒了,提醒我们艺术不仅仅是用来观看的,而是用来互动的。

当我们离开画廊集体前往大英图书馆时,天空终于成功地为我们唤醒了这座城市,让我们都沐浴在下午三点左右的金灿灿的阳光中。春天的脚步和清新的空气,都与围绕伊丽莎白一世和苏格兰女王玛丽的故事的重构相吻合,我们可以在大英图书馆的展览中找到,伊丽莎白和玛丽:王室表兄弟,敌对的女王。向我们介绍这场精彩演出的是安娜·特纳姆,她是一名攻读MEMS专业的博士生,这是她在大英图书馆CDA项目的一部分。她还帮忙策划了这次展览!

作为一个早期现代主义者,我对伊丽莎白一世的戏剧特别感兴趣,从小伊丽莎白一世的生活和统治就一直引起我的兴趣。不用说,在大部分的展览中,我发现自己在无言的敬畏中!从他们早期的生活来看,他们的经历如此不同,但创伤和心痛都是一样的,看到他们的生活轨迹被规划出来,我大开眼界,命运的红线把他们的生活绑在一起,在我看来更像是一条血河。

稍微不那么病态的是,我特别着迷于玛丽和她的密友使用和开发的密码背后的研究。所有这些都是通过一个数字显示来实现的,这个数字显示首先解开了密码的基础,揭示了它是如何制作的,以及它是如何应用于玛丽写的信以及与那些仍然忠于她的人交换的信的。秘密和历史将在我们眼前揭开。

总之,我相信这种情绪是我们这些人在伦敦度过的一天的真实总结。在这一天,我们发现了隐藏的宝石,我们所生活的世界的历史因我们所了解的所有艺术、雕塑和生活而变得更加丰富。

如果你有机会,请善待自己,去参观这些画廊,以及大英图书馆,愿你的世界比以前更大一点。

作者:Jessica Falkner,中世纪和早期现代研究中心硕士生

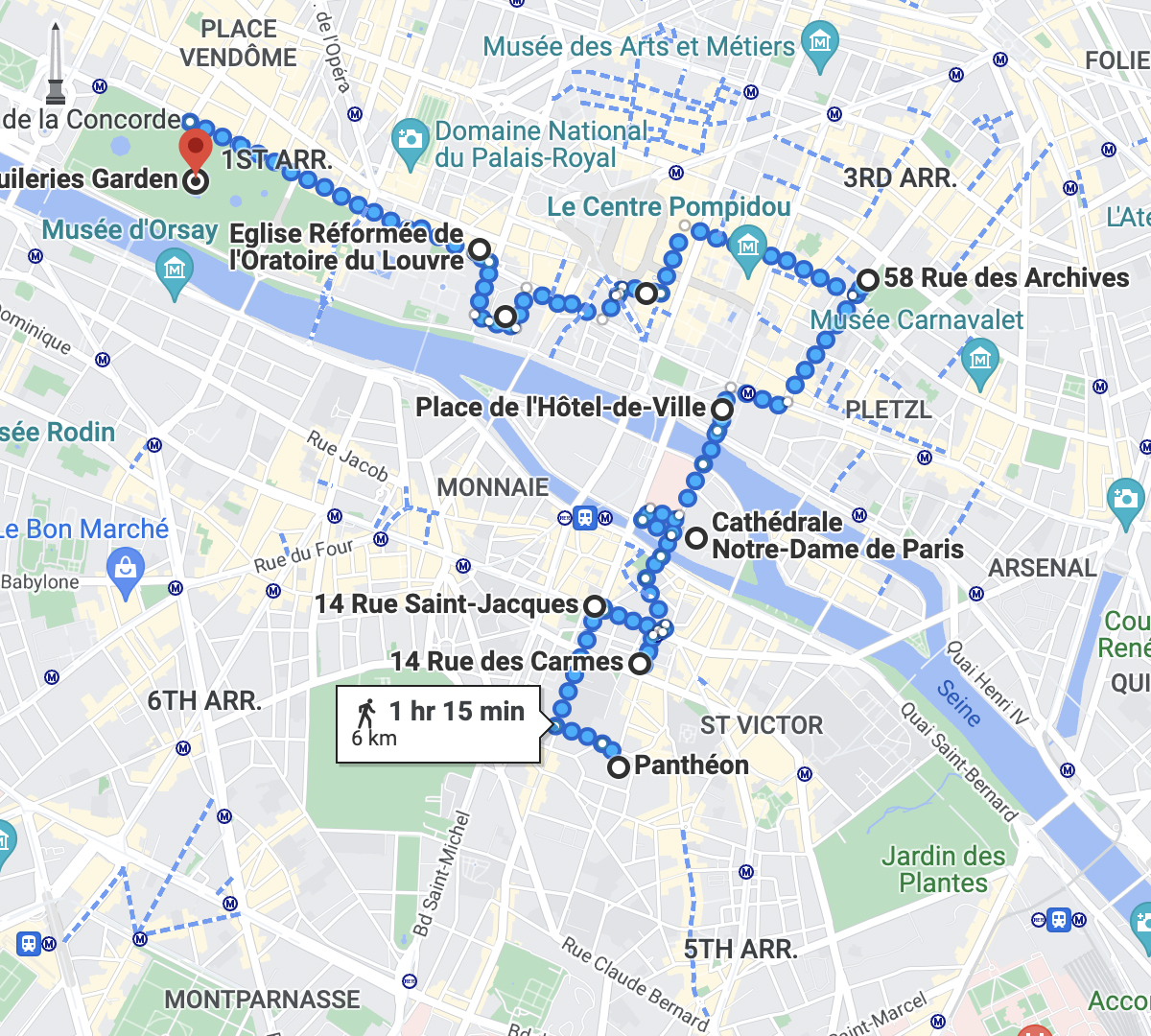

1572年8月24日凌晨,圣巴塞洛缪日大屠杀开始。这是巴黎天主教徒对胡格诺派教徒长达一周的屠杀,据信是由国王查理九世的母亲凯瑟琳·德·美第奇王后煽动的。这次屠杀导致了法国各地城市的类似屠杀。总死亡人数在历史学家中存在争议,仅在巴黎的死亡人数估计就在2000到10000之间。我们的徒步旅行由Rory Loughnane博士(中世纪和早期现代研究中心的联合主任)和Anne-Marie Miller-Blaise教授(索邦大学第三学院)带领,让我们感受到了巴黎大屠杀的混乱。不难想象,在大屠杀期间,巴黎的街道上挤满了建筑物,甚至连桥上都有许多建筑物。在我们2022年2月10日的参观中,来自索邦大学III的学生也加入了MEMS学生的行列,他们也在学习巴黎的历史。

我们的旅行从panthacimon开始,在大屠杀发生时,panthacimon还没有建成。1572年,现在的第五区是巴黎的外围边界。它位于法兰西学院附近,在那里,彼得鲁斯·拉莫斯是一位著名的哲学教授,也是一位皈依新教的人。由于他在学院的角色,天主教徒担心他和学院的其他人会领导一场运动,使其他人皈依新教,因此成为大屠杀的目标。

我们从panthacimon走到St. Jacques街,Ramus在那里的一家书店里躲了三天,8月26日才回到住处。我们跟着拉穆斯来到了卡梅街14号(Rue des Carmes)一座世俗化的教堂——普雷斯学院(college de Presles),拉穆斯在那里被刺死了。据我们所知,他在欧洲的名气可能是因为他的英年早逝而增加的。

离开了不幸的拉姆斯,我们去了cathemassdrale圣母院,在那里举行了亨利·纳瓦拉,未来的法国国王亨利四世和瓦卢瓦的玛格丽特的婚礼。这场婚礼是天主教徒和胡格诺派教徒之间维持和平的一种方式。然而,教皇格里高利十三世不会批准跨宗教婚姻,所以亨利和其他参加婚礼的胡格诺派领袖被迫留在大教堂外的广场上,由代理人代替亨利。可以理解,这激怒了胡格诺派教徒。

我们的下一站是'Hôtel维尔广场,直到17世纪初,它还被称为gr

我们接着去了Hôtel德·吉斯,吉斯公爵的家。吉斯公爵是一位重要的天主教徒,屠杀胡格诺派教徒的阴谋就是在这里构思出来的。由于亨利和玛格丽特的婚礼,许多胡格诺派领袖都在巴黎,吉斯和其他人决定利用这个机会杀死他们。第一次尝试是在婚礼的第二天,法国海军上将加斯帕尔二世·德·科利尼,一个主要的胡格诺派,被枪杀。然而,科利尼只是受了伤。为了缓和枪击事件造成的紧张局势,查理九世派他的医生去治疗科利尼。不幸的是,科利尼的枪击只是让天主教徒害怕胡格诺派教徒的报复。

在去教堂的路上,我们经过了几个值得注意的地方。首先,我们经过国王亨利四世被拉瓦亚克暗杀的地方,现在是一条繁忙的街道,除了一个简单的标志来纪念这一重要事件。我们还沿着里沃利街(Rue de Rivoli),也就是以前的bassathisy街,前往科利尼中弹后接受治疗的地方。不幸的是,大屠杀一开始,Coligny就被刺伤并扔出窗外。

我们来到了圣日耳曼欧塞尔鲁教堂。就是在这座位于卢浮宫对面的教堂里,凌晨钟声敲响,发出了大屠杀开始的信号。天主教徒正是从这里出发,前往许多胡格诺派领袖居住的杜伊勒里宫(Tuileries Palace),开始屠杀。

我们最后参观了法国最大的新教教堂Église,它与卢浮宫隔街相望,与圣日耳曼教堂隔一条街。这里有一个很大的科利尼法令。虽然它最初是一个皇家教堂,但拿破仑把它给了新教徒。

总的来说,徒步旅行是一种设想巴黎历史的好方法,同时也为历史如何塑造现代空间带来了新的视角。