网关的导演Mark Connelly教授讨论了高尔夫球在一战形象中的地位。

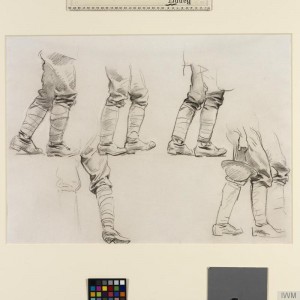

有一件所有英国和法国士兵都使用的装备,在我的脑海中定义了第一次世界大战,在时间和空间上捕捉了它。它从20世纪的第二次全面冲突中描绘了它,但将它与19世纪晚期的军队联系起来,并使人联想到西北边境上尘土飞扬的帝国前哨的形象。当然,我指的是不起眼的推杆。我不太清楚我是什么时候对这件事如此着迷的,但肯定是在我年轻的时候,因为我第一次对一战感兴趣。我想这可能与我当地的战争纪念碑有关——一个由纽贝里·特伦特(Newberry Trent)设计的结实的青铜雕塑——一个哨兵士兵举着武器,守卫着,也代表着我所在的东伦敦郊区的公民自豪感和荣誉。在他的底座上抬头看他,不可能不看到这样一个事实:他的坐位刚好高于眼睛的高度,这意味着当他抬起头来观察他的全部体型时,眼睛首先注意到的细节就是他的靴子和球鞋。这些奇怪的东西到底是什么?当时我还没有意识到盎格鲁-印度霍布森-乔布森技术的神奇之处,就给它们贴上了“绑定”的标签。在我第一次去西线时,当我被问及对一战感兴趣的事情时,真正的术语终于向我揭示出来。我提到过这些绑定有一些令人着迷的东西。 ‘Aah, you mean the puttees,’ said an old chap from Blackpool with a fabulous Lancashire twang. So, that left me with a linguistic issue. Were they ‘puuuutteees’, as the Lancashire accent inferred, or ‘puttees’ as in window putty? To be honest, I think that one is an open question and either is acceptable.

那么,高尔夫球到底是怎么激发了我的想象力呢?我认为首先也是最重要的想法是用一种看起来很紧的哔叽紧紧包裹住小腿,以及湿的时候会有什么感觉。其次,与第一点密切相关的是,我无法摆脱那些精彩的照片:小伙子们扛着巨大的李-梅特福德步枪在南非灌木丛生的小路上漫步,或者站在岩石山谷的底部,观看山炮在某个看不见的帕坦阵地上射击。把这两组储存在脑海中的照片联系起来的共同事物是阳光、蓝天和灰尘。在我的印象中,南非和西北边境从来没有下过雨。冷,有时可能冷得厉害,但从不下雨。简而言之,我无法想象这些幸运的东西对一个试图在潮湿气候中执行任务的士兵来说是一种祝福。再加上绵延数英里的壕沟,这一奇观就更加壮观了。但是,这就是我感到困惑的地方,法国军队也开始穿它们,所以它们一定有我们现在所说的良好的USP,因为它们被有意识地专门用于这个特定的战区。我不知道它们究竟有什么好处,所以一直被它们所吸引。

我们都知道,一战产生了大量的照片,我们也都知道,至少对英语国家来说,一战以战壕的图像为主,它们大多与西线有关。另一个主要的视觉和文学形象是人们站在潮湿的地洞里的痛苦。关于一战,我们都知道的另一件事是,太阳只照耀了两天——1914年8月4日,据说有100万人沐浴在银行假日的光辉中冲到征兵办公室;1916年7月1日,整整一代人,所以常见的传说是,在炽热的太阳下被消灭了。其余的时间,雨水不停地倾盆而下。“战壕里从来没有干燥的一天”,这是艾伦·贝内特(Alan Bennett)这部极具洞察力的小说中的一个角色四十年后有。反过来,这自然地将注意力集中在下肢,特别是从膝盖到脚趾。我们想象男人饱和了。我们想象不断被淋到皮肤的可怕痛苦和战壕足的爬行恐怖。我们看到人们在厚厚的佛兰德斯粥里跺脚,因为所有电影都在某个时刻向我们展示了这一点。而且,在那些原始的深褐色图像中,没有什么比木杆本身更像深褐色-卡其色了。木桩是浸泡在雨水中的可怕的海绵,因为它们的颜色是如此相似,所以泥巴自然会粘在上面。推杆是一战记忆的颜色——深褐色。另一种颜色确实出现在我脑海中关于第一次世界大战的油漆清单中——一种充满活力的罂粟红。但即使在这里也是湿的,血湿的,溅满了水。 As Wyndham Lewis wrote of the Third Battle of Ypres: ‘The very name [Passchendaele], with its suggestion ofsplashiness和激情当我在战壕地图上看到这个名字的那一刻,凭直觉我就知道将会发生什么。“浸湿是一战的本质,塞进靴子里的木杆是它的封装。而且,由于有这么多士兵坐在高高的基座上的战争纪念碑上,这是纪念和记忆的最初时刻。大多数士兵都有原始的木桩,就像我家里的哨兵雕像一样,但也有一些士兵拖着弗兰德斯的泥土回来,最著名的是菲利普·林赛·克拉克(Philip Lindsey Clark)在博罗高街(Borough High Street)为萨瑟克(Southwark)建造的精彩纪念碑。他的士兵在绝望的深渊中奋力拼搏。因此,他不是那个可怜的士兵,站在被水淹没的战壕的栏杆上,在难以形容的条件下无休止地站岗。这个人是战场上的大师,但他拖着自己穿过淤泥的事实,将人们的注意力集中在了泥浆、靴子和高尔夫球上。

所有这些想法都是在英国广播公司(BBC)的“第一次世界大战在家”(World War at Home)项目报道福克斯纺织制造公司(Foxes)和他们战时生产的puttees时突然涌上心头的。我很惊讶地看到这家工厂还在生产,他们还能生产。或者考虑到它们的主要联系,更合适的说法是“把它们抽出来”?然而,到那时,我已经从各种军队手册、回忆录和历史爱好者那里了解到,木杆可以非常有效地抵御寒冷、淤泥、灰尘和潮湿前提是装订正确.我必须承认,这一附带条件使我对其实际效力保持了不止一丝的怀疑。这也解释了为什么每当我看到一战中英国和帝国士兵的照片时,我总是从脚上看。