在这篇博文中露西·诺克斯博士讨论了最近在布莱顿举行的第一次世界大战百年纪念活动,并反思了我们对第一次世界大战持续迷恋的个人层面。

2013年9月13日星期六,布莱顿皇家阁庄园的庭院里再次回荡着锡克教步枪手游行和行军的声音。1914年至1916年间,市中心的皇家阁和圆顶曾是基奇纳医院(Kitchener Hospital),是布莱顿的三座建筑之一(另两座是济济院和一所学校),是来自印度次大陆的士兵在西线作战时受伤的临时住所。15th卢迪亚纳步兵团的一个重演团体赞助下国家军队博物馆的“战争与锡克教徒”项目参加了由皇家馆和博物馆举办的战争故事开放日,以纪念这位少校战争故事展览展览将持续到2015年3月。

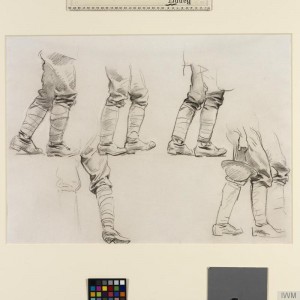

第15卢迪亚纳步兵团(国家军队博物馆战争和锡克教项目)与布莱恩费奇,布莱顿市长。布莱顿圆顶。

这个感人的展览通过战争年代来自或与布莱顿有联系的15个人追溯了战争的历史。包括鲍勃•怀廷布赖顿市和霍伍市的门将阿尔比恩足球队,他参军的一些队友在1915年和1917年阿拉斯进攻被杀,一个家庭的比利时难民在苏塞克斯定居,和蝠鲼辛格官在锡克教团之一的(和曾祖父待出席开放日)厨师医院去世的1915年收到的伤口从战场上拯救他的指挥官。在这种对个人的关注中,展览也许可以被理解为是由“新博物馆学”塑造的;一种超越传统“玻璃柜”的博物馆展示方法,用情感取代人工制品,专注于历史演员的生活和故事,作为一种吸引参观公众兴趣和同情的手段。[1]正如这篇短文将继续讨论的那样,这种方法也许对我们理解第一次世界大战有特别的共鸣。

除了锡克教团,许多其他团体也参加了开放日活动,参观博物馆的游客可以处理战时文物,听到战争年代的流行歌曲,了解更多关于布莱顿和霍夫在战争时期的历史,并研究他们自己的家庭和社区在战争时期的历史。“门户”开设了一个信息摊位,在那里我们帮助那些想要更多地了解祖先战时经历的游客。帮助人们研究这些经历对于在摊位上做志愿者的历史学家和历史系学生来说是一种迷人的经历——一段真正的“亲身体验”历史,强化了我们的感觉,即第一次世界大战仍然在今天许多人的生活中产生真实的共鸣。历史学家很少会遇到像一些到gateway摊位的游客在看到墙上亲戚的名字时那样发自内心的情感反应英联邦战争坟墓委员会网站.

为什么会这样?当然,在某种程度上,这是由于战争本身的性质——它前所未有的、出乎意料的规模在多年后继续引起共鸣,导致人们普遍认为这场冲突标志着一个失落的、过去的世界(拉金在五十年后说,“再也没有这样的纯真了”)与今天的现代世界之间的一种断裂政治、社会和文化历史都在其中发挥了作用:极权主义政权的崛起在20世纪20年代中期主导并摧毁了欧洲th人们普遍认为,世纪战争的起源是第一次世界大战的战场,以及在一战结束时令人不满意的和平条约。莫德里斯·埃克斯坦斯(Modris Eksteins)和保罗·福塞尔(Paul Fussell)等文化历史学家发现,在战争中,十九世纪的文学、音乐和艺术形式出现了背离th世纪和拥抱现代主义修辞,在高雅文化,如果不是在其更流行的形式。[3]长期以来,社会历史学家一直在争论战争在多大程度上是一种现代化力量,它带来了广泛的民主,以及国家越来越愿意干预以前被理解为个人和家庭领域的领域

然而,事情显然不止于此。许多人觉得自己与那些生活受到战争影响的人有一种真实的个人联系。我认为,这不仅仅是想成为“历史的一部分”,在这场正在纪念的冲突中宣称自己的家庭角色,尽管丹·托德曼敏锐地指出,这可能是英国对战争年代关键事件持续着迷的一个因素,比如索姆河战役的第一天,或者帕斯尚尔战役,第三次伊普尔战役。[5]人们对战争年代的持续迷恋有个人层面的原因,而这一点很难从最近发生的许多其他关键事件中找到。第一次世界大战不仅与摄影和电影的发展相吻合,为我们提供了大量战场和后方的图像,而且与文化的发展相吻合,使更多“普通”士兵能够在家中写下他们的经历,或在战后以家庭和档案的形式反映这些经历。大约十年前的布尔战争(Boer War)中,士兵和平民的处境可能同样恶劣,但在很大程度上,他们没有被记录下来,也没有被拍摄下来,涉及的人数较少,这意味着今天在更少的家庭中存在的记忆。

参与战争的人数在其中起着关键作用,因为被卷入战争的祖先的家庭故事既加强了公众的陈述,又受到了公众陈述的影响。1914年的志愿军热潮,1915年帕尔斯营(Pals营)的成立,以及1916年征兵制的引入,确保了比以往任何时候都多的人体验军旅生活。1917年妇女辅助军的成立,前线护士的工作,加上空中和海军的轰炸,确保了许多英国妇女亲眼看到了工业战争的影响。今天,许多英国家庭都声称自己与第一次世界大战有一定的联系,要么是因为他们的男性祖先参加了军队,要么是因为战争对英国或帝国和自治领的家庭产生了影响。战争纪念碑、阵亡将士纪念日、学校教学大纲中的战争诗人,以及我们许多人今天可以轻松地参观法国和比利时的战争墓地,都表明了我们对战争年代的持续迷恋,以及它在我们的物质和文化生活中的持续存在。

许多历史学家继续对“黑爵士版的战争”表示失望(不太愿意引用迈克尔·戈夫的话),在这场战争中,每个人都死了,事实上,我们应该记住,大多数战斗人员在战争中幸存下来,它所产生的社会和经济变化导致了许多人生活的长期改善。然而,我想说的是,今天的公众普遍认为,战争在很大程度上是对人类生命的徒劳浪费,并以一个不令人满意的和平结束,为更具破坏性的第二次世界大战奠定了基础。事实上,这不仅表明了人们对那些在战争中受苦的人的令人钦佩的同情,而且可能更值得怀疑的是,今天的政治家们太愿意匆忙卷入冲突。对个人故事的关注,以及这场战争对许多人仍然具有的情感共鸣,意味着这场战争的百年纪念为我们提供了与更广泛的公众参与历史研究的沃土。

[1]梅里曼,N. (1991)《玻璃柜之外:英国的过去、遗产与公众》(莱斯特:莱斯特大学出版社)。开云体育主頁(欢迎您)

拉金,P. (1964)

[3]艾克斯坦,M. (1989),《春之礼:大战与现代的诞生》(纽约:Houghton Mifflin出版社);福塞尔(1975),《世界大战与现代记忆(牛津:牛津大学出版社)开云体育主頁(欢迎您)

[4]马威克(1965;2006年),《洪水:英国社会与第一次世界大战》(汉普郡:帕尔格雷夫·麦克米伦);布雷本,G. (1981),女工与第一次世界大战(伦敦:劳特利奇);Gregory, A. (2008),最后一次大战(剑桥:剑桥大学出版社)开云体育主頁(欢迎您)

[5]托德曼,D.(2009),“90th《索姆河战役周年纪念》,载于M. Keren & H. Herwig(编),战争记忆与流行文化(北卡罗来纳州:麦克法兰)。