这篇博客文章是探索身份、文化和遗产的系列文章的一部分开云体育主頁(欢迎您)肯特大学的南亚传统周开云体育app客服.

作者:安妮·阿尔维斯,古典和考古研究高级讲师

当我6周大,我妹妹11岁时,我们一家从斯里兰卡移民到英国。少数民族泰米尔人和多数民族僧伽罗人之间的种族冲突已经持续了几十年。1974年,我的母亲,一个泰米尔基督徒,我的父亲,一个僧伽罗佛教徒,坐在一棵榕树下,做出了离开他们国家的重大决定。占卜和看手相是他们继承下来的文化的一部分,他们回忆说,一个手相的人曾告诉我父亲,他要再生一个孩子,然后移民。他们礼貌地向他道谢,事后笑了起来,反思着浪费钱的行为。我妹妹十岁,他们没有再生孩子的计划,他们很幸福。

但现在,一年后,情况发生了变化。我确实出乎意料地来了。此外,冲突正在升级,他们很害怕。尽管他们的爱情婚姻一直备受争议,但真正的危险现在潜伏着。我的父亲是蒸汽火车时代的站长,每天晚上都有武装警卫护送他回家。所以,他们决定去英国,我母亲的两个姐妹从20世纪60年代起就住在那里。斯里兰卡曾被葡萄牙人、荷兰人和英国人占领,但后者可以说是影响最大的,可能是因为他们是最近的殖民者,定居时间最长(从1818年到1948年)。我的父母怀着复杂的感情看待英国;尊重和怨恨交织在一起,形成了一个舒适的联盟。我父亲可能会怨恨他所谓的“英国人”,但我的部分名字来自安妮公主。

我进入英国时还是个婴儿走私犯。在科伦坡机场,保安命令我母亲摘下她的金手镯,把它们交给正在跟她道别的哥哥。我足智多谋的叔叔要求再给我一个拥抱。他拥抱我时,把手镯塞进我的毯子里。他给了我最后一个吻,然后把我交给了母亲,我们都安全进入了英国。我父亲50岁,母亲38岁。

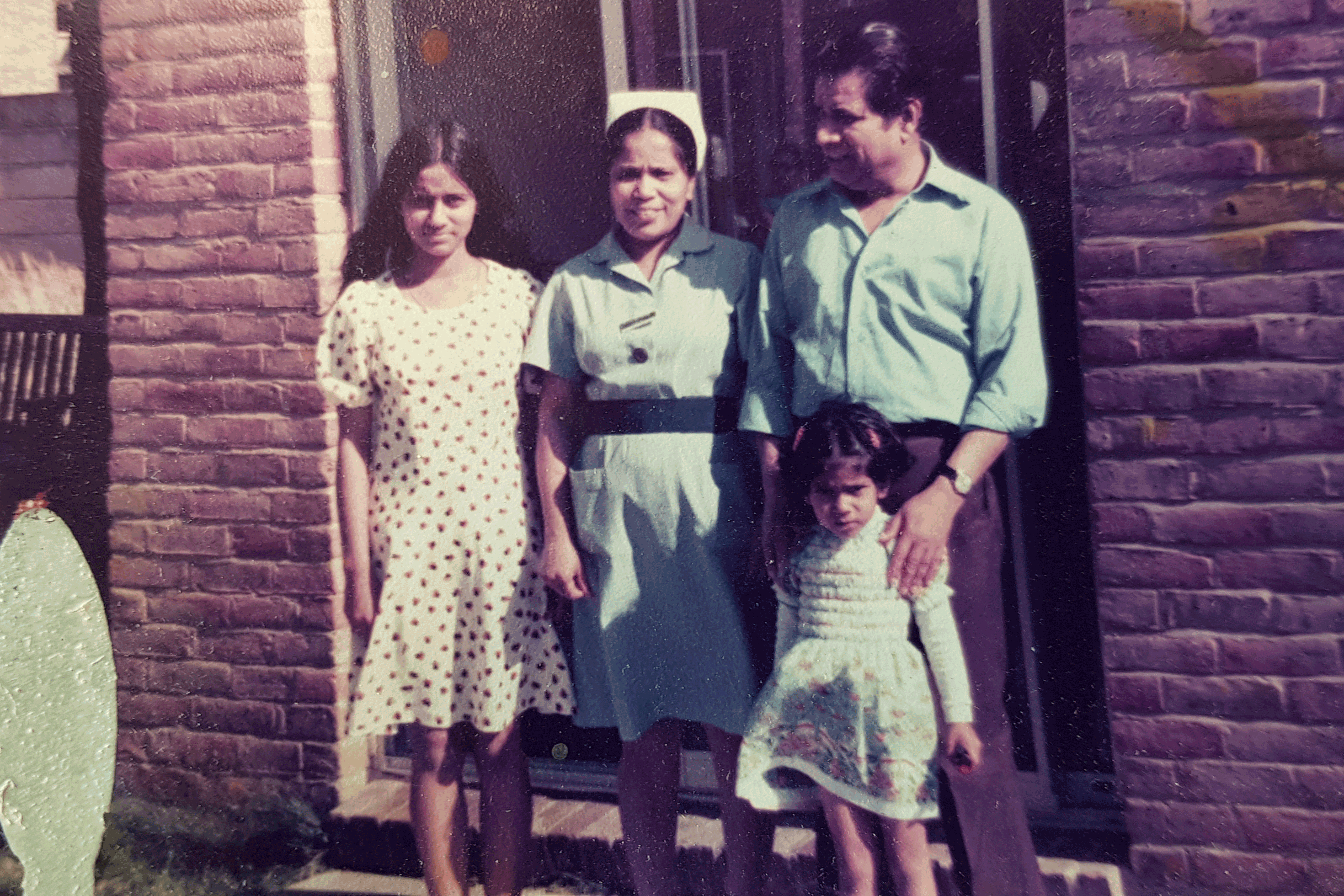

我们的第一个家是格蕾丝姨妈家,她是我母亲最小的妹妹,当时住在弗莱姆利。我们在萨里的两年对我妹妹来说尤其令人担忧,因为她第一次遭遇种族主义,但不幸的是,这不是最后一次。除了姑妈,我们是附近唯一的亚洲人。我姐姐说英语时带着口音(她是僧伽罗语、泰米尔语和英语的三种语言),她的名字叫Nalini,这个名字在当时很难发音。陌生人摩擦她的皮肤,看棕色是否会脱落,这是她最小的创伤。另一个问题是我父亲的名字:Kadigamuwa Giragamage。他成了乔治。我母亲没有问题,因为她的印度教祖先在上一代人的时候就被传教士改信了。因此,她和她的兄弟姐妹有最卫理公会派的名字:Florence, Wesley, Kingsley, Violet和Grace。

那时,护士是我父母唯一能从事的职业。在他们18岁离开学校后,他们没有相关的英国资格证书。我母亲曾经是个家庭主妇。因为工作都在伦敦,而维奥莱特姨妈住在图廷百老汇,那是我们的下一个目的地,也是我心目中的家。如果我必须描述自己,“南伦敦人”将是我本能的第一选择。从我两岁到四岁,我们一直住在维奥莱特姨妈家的一间狭窄的房间里。房间太小了,妹妹不得不睡在叔叔阿姨房间的行军床上,而我则睡在父母的床上。

住在一个房间显然不理想,我的父母努力攒钱。最终,他们能够以较低的价格在图廷的圣本尼迪克特租到护理室,那是我们第一个真正的家。多亏了父母节俭的生活方式,我们在我6岁的时候买了第一套房子,在我8岁的时候搬到了最后一个家。我们最后的行动是受到更多的种族欺凌——有人向我姐姐卧室的窗户扔石头。

我母亲生来就是个护士,但我父亲非常讨厌这份工作。他喜欢当站长。然而,为了养家糊口,他别无选择。他一生都讨厌这种生活,但作为一个非常正派和勤奋的人,他从来没有把他的挫折发泄在我们身上,现在回想起来,我很惊讶。他们一辈子都是倒班工作,这样就能有人在家陪我和妹妹,这意味着我们一家人一起吃饭,大多数晚上我们都在晚上9点左右吃晚饭。我的父亲热爱美食,他学会了烹饪,烹饪成为了他的主要爱好:在图亭当地的市场和清真商店购买食物,烹饪——总是烹饪——从图亭图书馆借阅食谱,花无数时间抄写和注释食谱。今天,我的办公室里有16个A4大小的文件夹,里面都是他的作品。

我姐姐上的是当地的综合学校,在她可以离开学校之前的很多年里,她实际上都很痛苦。种族主义欺凌是她日常经历的一部分,但她从未告诉过我们的父母。她觉得他们帮不上忙,他们总是在工作或照顾我。另一方面,我是日益多样化的下一代的一员。虽然我也有种族主义的经历——比如,通常被称为“P”字——但这种情况发生在我身上的频率要低得多,可能是因为我在一个更加混合的环境中长大,我的朋友来自印度、牙买加、巴基斯坦、加勒比地区、中国和塞浦路斯——基督徒、锡克教徒、印度教徒和穆斯林都有——所以多样性是我的常态。

我的父母是非常焦虑的人,无休止地担心一些“坏”的事情会发生在我们身上:“小心”是我童年的咒语。但我不知道这是他们性格中自然而然的一部分(他们的母亲都在他们小时候去世了),还是他们搬家的结果,或者两者兼而有之。此外,礼貌和服从是他们和我们文化中根深蒂固的品质。但对他们来说,作为移民,事实上,作为斯里兰卡人,最重要的是,我父母的重点在于教育、努力工作和取得成就,这意味着高分。对他们来说,就像许多移民一样,这是衡量安全和成功的唯一方式。学校严格不允许我和姐姐在学习上分心,所以除非是我们的生日,否则我们不允许和朋友交往。因为我们没有车,所以这样做实际上也很困难。我的父母不让我们自己去旅行,以防有什么不好的事情发生,他们自己也没有太多的空闲时间带我们去任何地方,因为他们努力工作以获得经济保障。

我们主要的社交圈是我们的英国家庭。尤其令人难忘的是,我们在生日和圣诞节时与一小群家庭朋友欢聚一堂,他们都是斯里兰卡泰米尔人。每个星期天,妈妈也会带我们去当地的教堂。她不知道的是,大多数晚上,父亲都会让我向他的佛像祈祷。

那么我们的故事是如何结束的呢?我的父母像数百万人一样移民国外,给他们的家庭一个更好的生活机会,他们成功了。他们幸福地结婚49年。我姐姐成了金融城一名雄心勃勃的税务会计师,嫁给了一位马来西亚印度教徒。他们有两个孩子。我获得了古典文学博士学位,现在是一名讲师。我最终嫁给了一个来自阿根廷的不信教的天主教徒,我们有一个女儿。我父母对我们的期望——他们眼中的安全和幸福——确实发生了;“touchwood”,就像他们说的那样。

这篇博客文章是肯特大学南亚遗产周系列探索身份、文化和遗产的一部分。开云体育主頁(欢迎您)开云体育app客服本周从2022年3月28日至4月1日开始,邀请人们探索英国南亚人的身份、历史和遗产。

更多活动请见开云体育app客服肯特联盟的南亚遗产周网站。