阿丽莎·里德撰写

如果我让你想象20世纪20年代的“新女性”,你脑海中出现的形象很可能是基于你在电影和电视节目中看到的——无论是旧的还是现代的——一个性和经济上自由的女人,她留着短发,化着吸血鬼般的妆容,穿着飘逸的裙子,有着男孩般的身材。这种讽刺并非不正确,但它确实是一种讽刺。这种风格的女人几乎是第一次世界大战后德国魏玛文化的代名词。人们记得,在这一时期德国电影公司制作的众多电影中,看到的正是这种“新女性”。然而,人们常常忘记的是魏玛电影中围绕“新女性”的负面叙事,以及对放弃这种刻板印象的强调。

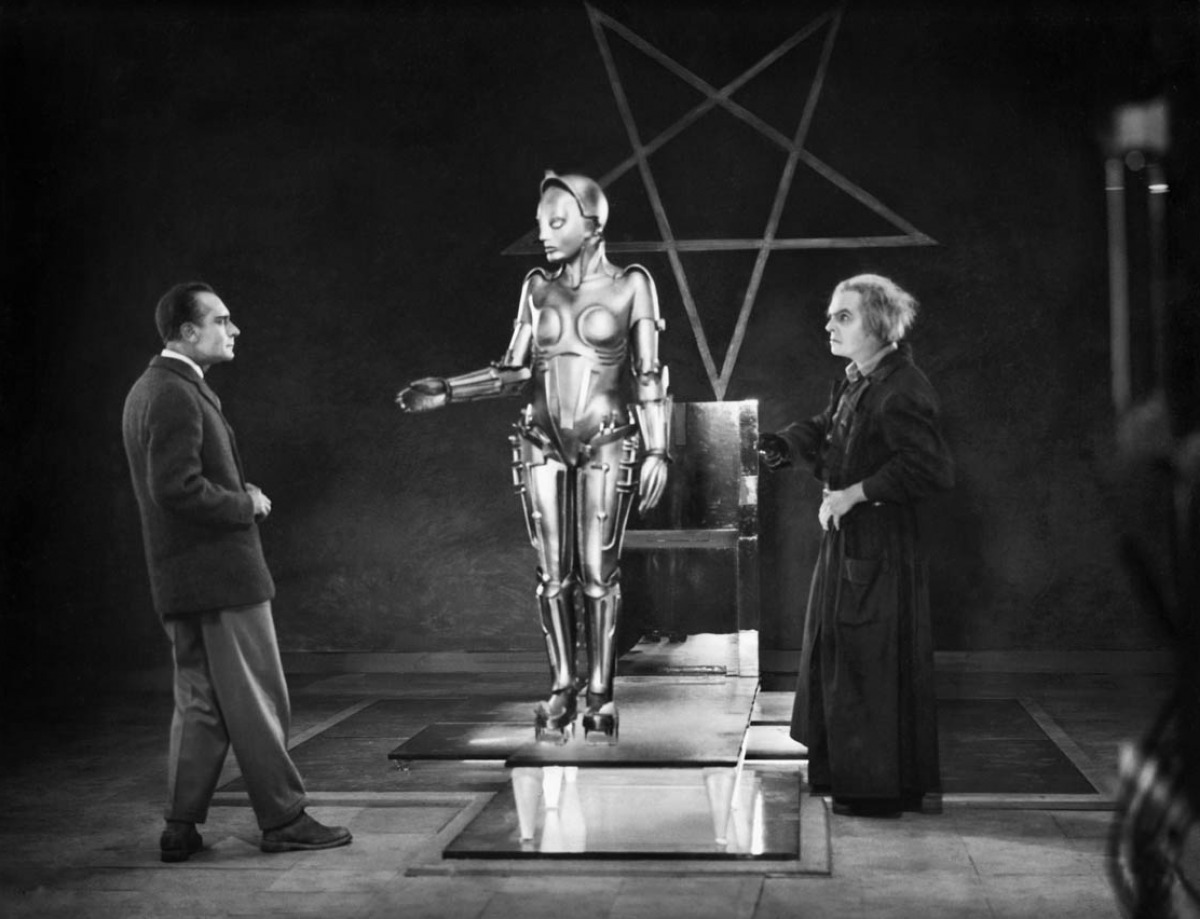

与你现在屏幕上最受欢迎的历史剧让你相信的相反,“新女性”不是一个普通的20世纪20年代或30年代的观众应该认同并试图在日常生活中模仿的角色。“新女性”和她相关的自由主义行为本应在电影中起到警示作用,提醒人们女性新近宣布的自由可能——在电影人看来——会带来的危险。如塞西莉所示女巫来了(1924);格里塔和玛丽亚进来了不高兴的街(1925);玛丽亚和Maschinenmensch玛丽亚在大都市(1927);和Else in沥青(1929),“新女性”的行为和外表需要被抛弃,以使角色成功。当Cecilie,无趣街玛丽亚(女名)Maschinenmensch——玛丽亚和埃尔瑟未能将她们的“新女性”行为抛诸脑后,她们面临着可怕的后果或毁灭。塞西莉的自由主义思想使她输掉了自己的财产和名誉。当她在工作中拯救一个孩子的生命时,她面临着自己行为的后果,这是她必须养活自己的工作的一部分。然而,当她的爱人回来照顾她时,这种母性优先事项的改变得到了回报。格里塔放弃“新女性”生活方式和性能力的能力在她嫁给一个有钱的男人后得到了回报,而她的对手玛丽亚却没能做到这一点,并受到了卖淫生活的惩罚。Maschinenmensch玛丽亚的邪恶行为和吸血鬼的外表在她被革命人群击败后结束了,传统的母性和端庄的玛丽亚因拯救了城市的孩子而受到奖励。当她面对自己行为的后果,并承认谋杀了她的前男友以拯救她的新欢——警察霍尔克时,她的轻浮、偷窃和邪恶都结束了。埃尔瑟穿着保守的衣服出现在警察局,供认了自己的罪行,并且卸去了她之前的吸血鬼妆容——这是一个最终为自己的行为负责的女人的形象。这些电影向观众传达的真正信息并不是“新女性”是理想行为的榜样,而是如果女性想要实现20世纪20年代童话般的结局(即结婚生子),她们需要放弃“解放”的方式,接受更传统的观点和外表——到电影的结论时,电影中的主人公都没有在经济上或性上独立。

纳粹德国并不是一个对女性及其社会角色持自由主义观点的政权;大多数人认为纳粹主义的目的是把妇女贬回到社会的边缘。然而,“新女性”的概念并不局限于“咆哮的二十年代”时期。历史上的每一个新时代,人们对女性公认的角色和外表的态度都会发生某种形式的变化。妇女的不同代表与每个新政权优先考虑的不同社会、政治和文化因素相一致。因此,“新女性”随着魏玛共和国的崩溃和第三帝国的建立而消失的观点只是部分正确的。当魏玛“新女性”的吸血鬼妆容和雌雄同体的外表不再被广泛展示时,纳粹政权却推广了他们经常被忽视的“新女性”版本。纳粹的“新女性”在某种意义上更传统,她的角色被表现为妻子和母亲,但在这些角色如何被尊重为纳粹社会的重要组成部分方面却不典型。纳粹德国的女性通过对国家的贡献在社会中占据着重要的地位,而不是像魏玛时代的电影那样将女性贬谪到家庭领域。

理想的纳粹“新女性”的关键是她无尽的无私和为家庭和社区服务的愿望,无论个人付出什么代价。在研究更传统的宣传类型时,理想纳粹女性的这种细微差别很容易被忽视。然而,在纳粹电影中,这一特点是不可忽视的。两个人都加入了母亲的爱(1939)和埃尔斯克提尔西特之旅(1939)表现出为了家庭和社区的利益而牺牲自己的幸福甚至生命。Rosl将自己的眼睛捐给了失明的儿子,这样他就能重见光明,而Elske则准备让丈夫为了自己的幸福和家庭的活力而谋杀自己。这些完全无私的行为凸显了女性把家庭和社区放在第一位的重要性。

这种无私的信息在第二次世界大战开始后得到了更大的强调。纳粹时期最成功的电影中的一些女性,约翰娜在圣女贞德(1935),玛丽-路易斯女性是更好的外交官(1941),汉娜在伟大的爱情(1942),都表现出为了社区和国家而牺牲了对家庭和丈夫的渴望——这是一个与战争中国家不断变化的需求相一致的细微变化。约翰娜因为她的民族主义使命阻止她组建家庭而哭泣,而汉娜同样因为推迟与保罗中尉的婚礼而心烦意乱,这样他就可以履行他作为战斗机飞行员的职责。这些女性符合纳粹的“新女性”模式,因为她们愿意为了国家的利益牺牲自己的欲望——即使这会干扰她们传统上被接受的家庭主妇的角色。这种说法似乎与我们对纳粹党及其对妇女家庭责任的强调的普遍理解不相容。然而,这只是进一步证明了纳粹“新女性”在多大程度上推动了无私服务于她的国家的理念,而不是她的欲望。

对视觉文化中的女性的分析揭示了两种政权都希望在其社会中倡导作为“理想”的明显和隐藏的信息——如果将视觉文化和女性排除在历史研究之外,这些信息可能会被遗漏。魏玛共和国和纳粹德国都极力利用视觉文化在无辜娱乐的幌子下宣传他们的信仰。女性角色的不同电影命运与她们所宣扬的每个政权所认为的“可取的”或“不可取的”特征密切相关。尽管视觉文化中存在魏玛的“新女性”,但电影中的女性因拒绝而不是接受解放的特征而受到奖励,这些特征与我们现在回想起来的那个年代有着如此紧密的联系。同样,从我们21世纪的角度来看,往往很难理解纳粹主义是如何将女性的“角色”与积极帮助实现更广泛的意识形态目标联系起来的,而不是将女性局限于电影中的妻子和母亲。似乎,在大众的记忆中,我们几乎混淆了每个政权的“新女性”的真正含义:我们所标榜的“自由主义的”魏玛“新女性”并不那么自由,而“传统的”纳粹“新女性”也不那么传统。当我们关注这些时期德国更为传统的政治、经济和以男性为中心的历史时,往往会忽略视觉文化中这些微妙的、潜意识的信息。当对视觉文化中的女性进行分析时,看似无辜的内容背后的深层含义就变得显而易见,并揭示了德国人试图下意识地影响公众对“理想”女性的看法。正如约瑟夫•戈培尔(Joseph Goebbels)本人在许多场合强调的那样:最好的宣传是受众甚至不知道自己在消费的那种。

阿丽莎·里德于2022年毕业,获得历史学士学位。这篇文章摘自她的本科毕业论文。

图片来源:来自大都市(1927)。许可:Cc by-sa 4.0